�ץ�졼���HO����������٤ơ�N�������ؤα��Ѥ�����٤��⤤�Ǥ��������������������ܼ�ξ��·�äƤ��ơ��Ϸ�����¿��N�������������ä��ߤ������åȤǤ��Τǡ������Ҳ𤷤ޤ�������Ϸ��ΤߤǼ��ǵ�����ޤ���Τǡ�����3��Ƨ�ڡפˤʤ�ޤ���

| ��1��TOMYTEC �������쥷��� ��ʾ�ʪ001 ��Ƨ�ڡ� |

��2��Ŵƻ�Ϸ���LEDƧ�ڲ� ���ʥ��åȡ�N�������ѡ� |

��3�ˤ���¾ |

|---|---|---|

|

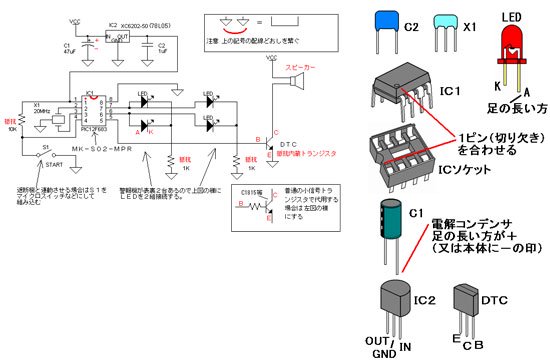

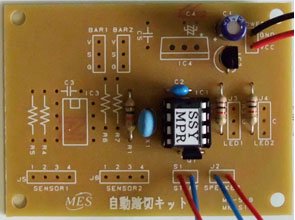

���å�LED��1608��������/��1K����10K����/�Ų�ǥ�22��F��47��F 16V��/����ߥå�����ǥ�0.1��F��/����ߥå�ȯ���ҡ�20MHz��/IC�����åȡ�8Pin��/����¢�ȥ������DTC114��/��ü�ҥ쥮��졼������78L05��/���ѥץ��ȴ���/���ԡ�������8����32����/������ |

|

��1.���ѥץ��ȴ��Ĥ����ʤ������

��1.���ѥץ��ȴ��Ĥ����ʤ������

�����˽��������ѥץ��ȴ��Ĥ����ʤ�Ϥ���դ����ޤ���

��2.���Υ�����ʬ�ηꤢ����

��2.���Υ�����ʬ�ηꤢ����

�ڥ�ʤɤǰ����դ����������ַ��Ť˹Ԥ��ޤ������Υ�����ʬ��1���η���ޤ���

���פ�¦��٤��ˤʤ�褦��ʪ������Ƥ����ȡ��ץ饹���å��˳ݤ�����ô���ڸ����졢�ޤ���ɤ����Ȥ��Ǥ��ޤ���

������塢�ֿ����������Ĥä��ޤޤξ��ϡ����������⤷���ϥڥ���ȥޡ��������ɤäƤ����ޤ���

��3.���Υ١�����ʬ�ηꤢ����

��3.���Υ١�����ʬ�ηꤢ����

�١�����ʬ�ˤ������Ѥη��1���dz����ޤ���

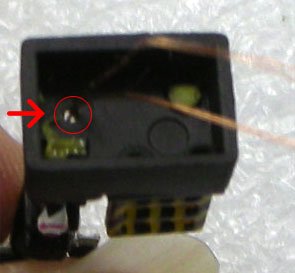

��4.���å�LED�ˤϤ���դ���

��4.���å�LED�ˤϤ���դ���

���å�LED�������ѤΥ��ʥ������ϥ���դ����ޤ���

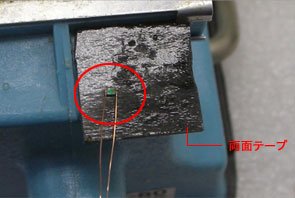

���å�LED��̿��Τ褦��ξ�̥ơ��פ�Ž���դ��Ƹ��ꤷ�Ƥ����ȡ�LED��������ꤻ���˰��ꤷ�ƥϥ����Ȥ�Ԥ����Ȥ�����ޤ���

��5.LED������Ȥ߹����

��5.LED������Ȥ߹����

���å�LED�����¦����ִ�����ޤ�Ž���դ��ޤ��������ϥϥ�������������̤�����Ω���ʤ����ޤ��礦��

������¦���鸫���Ƥ��륨�ʥ�����ȥ��å�LED�����������ڥ���ȥޡ��������ɤ���ɤ��Ǥ��礦��

�١����η���̤��ȡ��̿��Τ褦�ˤʤ�ޤ���

����ޤ��������顢¦����������DZ����ޤ�����LED�θ�ϳ���к��ˤϡ������ɤ�Ťͤ�ɬ�פ�����ޤ���

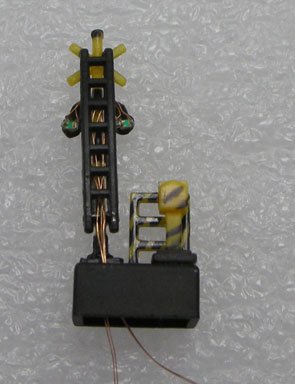

��6.�ƥѡ��Ĥ�������

��6.�ƥѡ��Ĥ�������

���������ޤ˽��������ѥץ��ȴ��Ĥȡ������å������ӥ��ʥåס����ԡ�������LED���դ�������Ҥ��Dz�������

��7.������

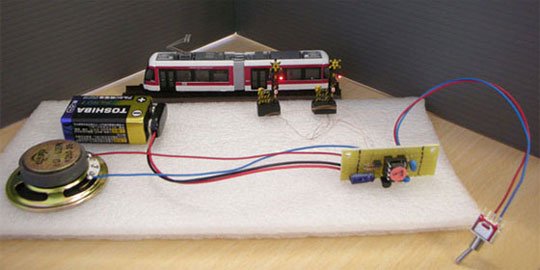

���åȤ���³����LED�����������Ƥ����ͻҡ��ʥ������İ��ΰ١���ξ���֤��Ƥ��ޤ��� | |

�쥤�����Ȥ��Ȥ߹���Ǵ����Ǥ��� |

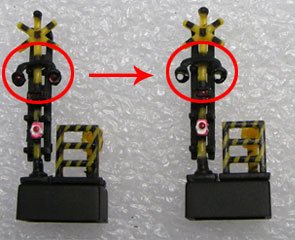

N��������Ƨ���ڤ�⤳���ޤǼ´�Ū�ˤʤ�ޤ��� |

|

N������Ƨ�ڥ��å� ��¸��Ƨ���Ϸ��˼���դ��뤳�Ȥǡ��ٹ�����������Ƨ�ڲ����Ĥ餹���Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ��ʥ����å�����ˡ�N�������˺�Ŭ���礭���Υ��å�LED��1608������/1005�������ˤȥݥꥦ�쥿�����Υ��åȡ� |

|

�Υ�������ưƧ�ڥ��å� Ƨ�ڥ��åȤ��Ϸ���ξ���̲�˹�碌�Ƽ�ư����Ǥ���褦�ˤ������åȤǤ���N�������˺�Ŭ���礭���Υ��å�LED��1608������/1005�������ˤȥݥꥦ�쥿�����Υ��åȡ� |

|

�ڴ����ʡ� N������Ƨ�ڥ��å� �Ϥ���դ������Ѥߤ�N��������Ƨ�ڥ��åȴ����ʤǤ��� |